من أين تأتي الروح، كيف تتشكّل، وإلى أين تذهب؟ وهل هي خالدة أم فانية؟ أسئلة تشغل الأديان والفلاسفة منذ آلاف السنين.

يقدّم صنّاع فيلم “روح Soul” تأويلهم الإبداعي لهذه المعضلة، من خلال قصة عازف بيانو يختبر العبور إلى الجانب الآخر، ليكتشف بنفسه مآل روحه بعد موته.

يعد هذا العمل التحريكي أحدث إنتاجات ستوديو “بيكسار”، وقد صدر على منصّة “ديزني بلاس” للبثّ عبر الانترنت، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع تعذّر توزيعه في صالات السينما عالمياً بسبب ظروف وباء كوفيد – 19.

يحمل الفيلم توقيع المخرج بيت دوكتر، الحائز على أوسكار أفضل فيلم تحريك مرتين، عن عمليه “فوق Up” (2009)، و”قلباً وقالباً Inside Out” (2015).

في “روح” يستكمل دوكتر ما بدأه في إنتاجاته السابقة التي أسهمت في تعزيز مكانة “بيكسار”، خلال السنوات الماضية، كمشغل مرجعيّ لمؤثرات التحريك الرقمية وتقنيات الإبهار، وفي الوقت ذاته، كنواة لتقديم سرد قصصي عابر للثقافات، يحاكي هواجس الانسان المعاصر في بحثه عن المعنى.

أزمة وجودية

في فيلم “قلباً وقالباً”، تفرّغ دوكتر وفريقه لتشريح الدماغ، وتفكيك مفاهيم الذاكرة، وكيفية تشكّل الشخصية، وأهميّة المشاعر السلبيّة مثل الحزن والغضب والخوف، كأدوات لتدعيم الفرح.

وفي “روح” الذي كتبه بالمشاركة مع مايك جون وكيمب باور، يقدّم نظرة ثاقبة عن النفس البشرية، في ارتباكها الدائم بين الاجتهاد لتحقيق هدفها من الوجود على الأرض، وبين الاستمتاع بملذات الحياة الصغيرة.

يقدّم الفيلم مقاربة قاسية وطريفة في آن لعبثيّة الموت، لتلك اللحظة الحتمية التي تضع حدّاً لمشاريع الانسان، وأحلامه كافة، هو الذي يخال أنّه سيعيش للأبد.

يستعيد الفيلم بذلك معضلة فلسفية ولاهوتية قديمة: ماذا أفعل إن عرفت أنني سأموت اليوم؟ إذ يقال إن أسعد إنسان هو من يقرّر أن يواصل يومه دون أن يغيّر أيّ شيء أبداً.

الموضوع شائك ومعقّد، لا بل ومرعب أيضاً، خصوصاً مع عرض الفيلم في فترة “خاصة” من عمر البشرية، إذ أن كلّ المشاريع معلّقة وكلّ الأهداف باتت في وضعيّة الإيقاف المؤقت، بسبب الوباء، والموت يحوم في الأجواء.

ولكن، حتى إن تخفف الفيلم من السياق الزمني الراهن، تبقى إشكاليته حاضرة: هل سنحظى بفرصة ثانية بعد الموت أم أنّ السنوات القصيرة التي نعيشها على الأرض هي كلّ ما لدينا لكي نحقّق ذواتنا؟

يحاول “روح” مقاربة هذه الأزمة الوجودية من خلال قصة الشخصية الرئيسية، جو غاردنر، وهو عازف بيانو وأستاذ موسيقى في مدرسة ابتدائية، بدوام جزئي. لا يبدو جو سعيداً بقرار تعيينه بدوام ثابت، لأنه يبحث عن المجد والشهرة في مجال موسيقى الجاز، وينتظر الفرصة المناسبة.

في أحد الأيام، يتحقّق حلم جو الأحبّ: ينال فرصة للعزف في رباعي جاز شهير في نيويورك، وينال إعجاب قائدة الفرقة المعروفة. ولكن، لسوء حظه، يقع في أحد أنفاق المدينة، قبل تقديم العرض.

مع سقوط جو في حفرة صرف صحي، يترك الفيلم جسده على الأرض، وينطلق مع روحه متخذاُ شكلاً أثيرياً ومحتفظاً بنظارته وقبعته. يرتفع على درج معلّق في الفضاء، مع أرواح أخرى، تستعدّ للاندماج في كتلة بيضاء ضخمة من النور.

وحين يعي جو أنّه فارق الحياة، “يستميت” في محاولة العودة إلى جسده، فيرمي بنفسه في الفراغ. وبدل العودة إلى الأرض، يحطّ في مكان أثيريّ آخر، يخبرنا صنّاع الفيلم أنّ اسمه الـ”ما قبل العظيم” حيث تعطى الأرواح غير المولودة ورش عمل وتدريبات، لتحضيرها للحياة.

محترف الأرواح

سعت أفلام كثيرة لتخيّل الملائكة أو الخالق بأشكال إبداعية مختلفة، وفي “روح” يقدّم ستوديو “بيكسار” شكلاً جديداً للكائنات الماورائية التي يُفترض أنّها تشارك في نظم حركة الأرواح المرتحلة.

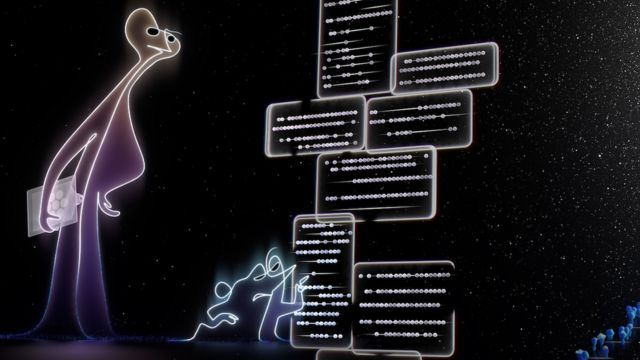

في الـ”ما قبل العظيم”، لا يلتقي جو بملائكة ولا بكائنات من الأساطير الإغريقية ولا بسحرة ولا بجنيّات، ولا بأي مفهوم اعتدنا عليه في تصوير الماورائيات سينمائياً. بل يعثر على رعاة أو مستشارين، يسمّونهم “جيري”، تشبه أشكالهم لوحات بيكاسو، ويبدون كتمثيل رقميّ مبسّط لعقل الكون.

تشبه هذه المخلوقات برامج الكومبيوتر أو المساعدات الآلية التي توجّهنا عند القيادة، مع فرق أنّها تتمتّع بحكمة كونية، وترى أنّ البحث عن هدف، والسعي لتحقيق نجاح مهنيّ، هو مجرّد فهم “بدائي” لشرارة الحياة الحقيقيّة.

يوكل “جيري” إلى البطل جو، مهمّة تدريب إحدى الأرواح، بعدما عجز بعض أشهر المعلّمين في التاريخ عن إقناعها بالحياة على الأرض. اسم هذه الروح “22” نسبة ربما إلى رقمها، ما يعني أنّها خُلقت قبل زمن بعيد. مشكلتها أنّها ساخرة لا تريد أن تولد، لأن فكرة الحياة على الأرض لا تعجبها.

يتواطأ جو مع “22” على الفرار، لأنه يريد العودة إلى الأرض بأي طريقة، ولأنها تريد التخلًص من التدريب. ولكن، يحدث خلل ما، فتدخل روح “22” جسده القابع في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات. أمّا روح جو، فتستقّر في هرّ!

وبينما ينشغل جو بمحاولة إيصال جسده إلى الحفلة، عبر توجيه الروح الصغيرة على الاستحمام والحلاقة وارتداء الثياب، تكتشف 22 العنيدة، ملذات الحياة البسيطة، مثل تأمّل تساقط أوراق الشجر، وتذوّق طعم البيتزا.

تكشف لنا تجربة “22” صعوبة العيش في جسد، وكيف يتحوّل إلى عبء أحياناً. في الوقت ذاته، لا يؤثّر الاقتراب من الموت على فهم جو للحياة، على العكس، يواصل البحث المحموم عن شغفه، ليصل في النهاية إلى خلاصة أنّ معنى الحياة في مكان آخر.

معضلة دينية

في فيلم روح، تعيش الأرواح في أربعة أماكن: الأرض، الما بعد العظيم، الما قبل العظيم، إلى جانب منطقة خارجية، بين عالم الأحياء والأموات، لا يزورها إلا المنتشون بعملهم أو المنفصلون عن الواقع أو التائهون في حالة غيبوبة.

في منطقة الانخطاف تلك، يقدّم الفيلم استعارة عن جمال الشغف حين يكون ارتقاءً بالروح، وعن مساوئه حين يتحوّل إلى طاقة هدامة، تمنع الأرواح من التلذذ بالحياة، في سبيل تحقيق نجاح مهني أو مجدٍ فانٍ.

طبيعة الروح ورحلتها في الحياة والآخرة، ومحطّاتها بين الثواب والعقاب والخلاص، ملفّ حساس جداً في الأيديولوجيات الدينية، وليس من السهل أن تقاربه من دون أن تثير حفيظة جهة ما، بحسب ما قال المخرج بيتر دوكتر في إحدى المقابلات.

فهل توجد الروح في الأصل قبل ولادة الانسان، أم أنّها تتشكل مع جسد الجنين في الرحم؟ هل تتبع حياتها خطاً مستقيماً فتولد وتعيش ثمّ تنتقل إلى الحياة الثانية؟ أم أنها تعيش دورات متواصلة من الحيوات المتلاحقة، كما تؤمن بعض الأديان، قبل أن تتحرّر من لعنة الجسد؟

وبعيداً عن مسألة الحساب وفناء الأرواح أو خلودها، فإنّ الروح بحدّ ذاتها مفهوم هلامي غير واضح المعالم: فهل تتخذ شكل جسد حاملها؟ هل هي، كما تصوّرها معظم الأفلام، كائنات شبحيّة ذات هالة بيضاء؟ هل لها وزن؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، لجأ صناع الفيلم لمستشارين دينيين وروحيين، من أديان ومشارب فكرية مختلفة. وقد استقى الفيلم مقاربته من تقاليد دينية مختلفة، ليخلق حبكة هي خلاصة لأديان عدّة، تؤمن أننا جزء من روح عظمى وأن علينا التخلي عن السعي للنجاح والشهرة، مقابل الاستفادة من اللحظات الصغيرة في الحياة.

كذلك كان عليهم أخذ خيارات فنية صعبة، فكيف نرسم الروح إن لم يكن لها شكل، وكيف نمثّلها على الشاشة لكي يتضح أنّها تخصّ جسد هذا الإنسان أو ذلك؟ وقد اختار صنّاع الفيلم تصوير الأرواح على نسق الهلام الهوائي أو “إيروجل” وهو مادة هلامية مكثفة تستخدم في العزل الحراري.

للأطفال الصغار والكبار

سألنا سهى عودة، صحافية من العراق، كيف كانت ستتصرّف لو وجدت نفسها مكان البطل؟

أكثر ما استوقف سهى في الفيلم “أنّ البطل حظي بفرصة بأن يرى جسده كأداة لروح شخص آخر. ربما تدفعنا تجربة مماثلة لنجدّد نظرتنا إلى الحياة، ونغيّر إحساسنا بالأمور، وبالناس من حولنا”.

زينة الخير، طالبة نسوية من سوريا. تقول إنّ فكرة الفيلم حول الحياة بعد الموت، وطبيعة الروح، لا تشغلها كثيراً، ولا تبحث عن إجابة لها.

تضيف: “لكن لنفرض أني طرحتُ أسئلة كثيرة، منها هل يجب أن أعيش لكي أعرف هدفي في هذه الحياة، أم يجب أن أعرف هدفي مسبقاً كي أعيش؟ وماذا عن الأشخاص الذين يقررون ألا يعيشوا؟ أليس هذا حقهم أيضاً؟ أعتقد أن الفيلم أراد أن يوصل فكرة أننا يجب أن نعيش عمرنا لأقصى درجة، لكن إلى أي مدى يكون ذلك ممكناً إن كنا نحارب حرفياً من أجل كسرة خبز؟ إن كنا نناضل فقط لأجل البقاء، هل تستحقّ الحياة أن نعيشها؟”.

يرى محمد ضاهر، وهو مهندس معماري من لبنان، أنّ فكرة الفيلم قد لا تكون سهلة الاستيعاب بالنسبة للأطفال، ولكن على المستوى الشخصي، شعر بالتماهي مع قصة البطل الذي يمضي حياته في عمل لا يحبه، ولكنه قريب من مجال شغفه، بحثاً عن معنى لحياته.

قد يتساءل بعضهم لماذا تقرّر “بيكسار” أن تنجز فيلماً ترفيهياً، عن أصعب موضوع في التاريخ؟ وكيف يمكن معالجة أسئلة مماثلة بما يتناسب مع أعمار المشاهدين كافة، خاصة الصغار منهم؟

قد يكون أفضل خيار سرديّ لجأ إليه الفيلم، هو عدم البحث عن إجابات عميقة لهذه الأسئلة الشائكة، بل مقاربتها بعين جديدة، كأنها عين طفل فضولي يتخيّل شرحه الخاص لعالم لا يفهمه.

هكذا، يحاكي الفيلم الطفل الصغير داخل كلّ راشد منّا، فيجده يسأل: متى أصبحت حياتي هكذا؟ متى سأعيش؟ متى سأحقّق أحلامي القديمة؟ وهل عليّ أن أتخلّى عنها من أجل وظيفة وأمان معيشي؟ أم أواصل المحاولة؟

وقد تكون هذه العين الجديدة غير الملوّثة، ما يحتاجه الكبار ممن يشاهدون الفيلم، ويتماهون مع هزيمة الشخصية الرئيسية وأحزانها.