لم يكن الاحتفاء بواحد من مئات المقاتلين الدوليين الذين يشاركون في القتال إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في سوريا أمرا استثنائيا بالكلية، فغالبا ما يعرض هؤلاء المقاتلون صورا توثِّق تفاصيل يومياتهم على الجبهات في ساحة القتال، وكثيرا ما تلقَّفت وسائل الإعلام الغربية هذه الصور لتُثني على مقاتلي المجموعة الكردية الموالية للغرب. لكن الغريب هذه المرة أن الاحتفاء جاء من قِبَل وسائل إعلام صينية تناولت حكاية مقاتل بريطاني-صيني يُدعى “هوانغ لي” يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، مُستخدِمة صورة له على جبهات القتال نشرها على حسابه بموقع “سينا ويبو” (موقع تدوينات مُصغرة صيني يشبه تويتر) بُغية توثيق حضوره في الحرب السورية عام 2015. ولم يقتصر الأمر على التفاخر ببطولة “هوانغ لي” وحده، بل واندفع الإعلام الصيني بنفسه للإشادة بالمقاتلين الدوليين الذين ساعدوا القوات الكردية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

“هوانغ لي”

“هوانغ لي”لطالما عُرِف عن الوسائل الإعلامية الصينية الرسمية الإحجام عن تناول قضايا مثيرة للجدل لبلدان أخرى، لا سيما تلك التي تُخالف النهج السياسي لجمهورية الصين الشعبية، القائم على الامتناع عن دعم النزعات الانفصالية في أي بلد. ولذا مثَّلت تلك المرة استثناء صارخا، بيد أنه لم يكُن الظهور الأول للصين في الملف الكُردي. لقد تعدَّدت المواقف الصينية الداعمة للأكراد، إذ أعربت بكين عن استنكارها للتحركات التركية ضدهم في المحافل الدولية. ووقفت خلف الموقف الصيني المثير للجدل دوافع عدة، لعل أبرزها رغبة بكين في إرسال رسائل إلى أنقرة التي أغضبت الصين مرارا بدعمها المعهود لأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بإحدى اللغات التركية في تركستان الشرقية أو شينجيانغ غربي الصين، والتعاطف علنا مع المحنة التي يعيشونها بسبب قمع الحكومة الصينية.

الأويغور.. بين الصين وتركيا

على مدار العقود الأخيرة، شهدت العلاقات التركية الصينية موجات من المد والجزر، لكن أكثر ما سبَّب الشروخ في تلك العلاقة هو الخلاف حول قضية الأويغور، وهو خلاف بدأ منذ عرضت تركيا اللجوء على الأويغوريين الذين فروا من شينجيانغ بعد تبوُّء الشيوعيين الصينيين مقعد السلطة في البلاد منتصف القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين اعتادت أنقرة منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وواصلت الدفاع عنهم في المحافل الدولية، لا سيما في ظل تحالفها الوطيد مع الولايات المتحدة طيلة الحرب الباردة، واهتمامها بمد نفوذها عبر بلدان آسيا الوسطى ذات الصِّلات الثقافية واللغوية والعِرقية القوية بتركيا.

متظاهرون من طائفة الأويغور خلال احتجاج ضد الصين بالقرب من القنصلية الصينية في اسطنبول

متظاهرون من طائفة الأويغور خلال احتجاج ضد الصين بالقرب من القنصلية الصينية في اسطنبولاستجلب الاهتمام التركي بالأويغور سخط بكين التي اعتبرت تلك القضية من أكثر القضايا الداخلية حساسية بالنسبة لها، وبناء عليه توتَّرت العلاقات بين البلدين طيلة حقبة التسعينيات التي شهدت ذروة اهتمام تركيا بآسيا. ولكن مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، اكتسبت العلاقات الثنائية بين أنقرة وبكين زخما جديدا، ووقَّع البلدان اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتعليمية، ومع حلول عام 2018 كان عدد الشركات الصينية العاملة في تركيا قد تجاوز ألف شركة.

اتساقا مع موقف بلاده المُهتَم بقضية الأويغور رغم الانفتاح على الصين، زار رئيس الوزراء آنذاك “رجب طيب أردوغان” إقليم شينجيانغ عام 2012 في إطار زيارة رسمية للصين، في محاولة لاستخدام القوة الناعمة التركية وزرْع الثقة مع المسؤولين الصينيين حيال اهتمام تركيا بتلك المنطقة، وأنه لم يأتِ لتقويض السيادة الصينية، بل جُلُّ ما هنالك أن أنقرة مهتمة بتنمية المنطقة تحت سلطة بكين، وهو ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار في الصين بدلا من تقويضه.

بيد أنه مع تفاقم الحديث عن احتجاز الملايين من الأويغور في معسكرات اعتقال صينية وتعرُّضهم للتطهير العِرقي والإبادة الجماعية منذ عام 2014، لم تستطع تركيا أن تقف دون ردة فعل، فكانت من أوائل الدول التي أظهرت تضامنها. ومن ثمَّ عاد التوتر عام 2019، حين أُشيع خبر عن وفاة الشاعر الأويغوري الشهير “عبد الرحيم هييت” بمعسكر اعتقال صيني، فعجَّلت تركيا بإدانة الواقعة، لترد بكين بفيديو ينفي حقيقة موته وينتقد تركيا بشدة. ورغم أن العلاقات كانت تعود بسرعة لوضعها “الافتراضي” بعد كل موجة توتر، فإن الصين ظلَّت تتحفَّظ على المواقف التركية التي اعتبرتها تدخُّلا في شؤونها، ومنها ما حدث في 22 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، حين حثَّت 43 دولة، من بينها تركيا، الصين على “ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون فيما يتعلق بمجتمع الأويغور المسلم في شينجيانغ”.

ضغوط صينية

لطالما كان دعم تركيا للأويغور أشبه بلعبة السير على الحبال، وكان السؤال في هذه القضية دوما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه أنقرة في هذه القضية دون أن تُفسد علاقاتها مع الصين تماما، أو قبل أن تبلغ الضغوط الصينية حدًّا لا يمكن للأتراك تحمُّله. نتيجة لذلك، تتصاعد الشكوك حول مستقبل الأويغور في تركيا اليوم، خاصة بعد سلسلة من الاعتقالات قام بها الأمن التركي في صفوفهم بمزاعم تتعلق بالإرهاب، مع مخاوف من إمكانية تسليمهم إلى الصين، خاصة مع توقيع معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين. هذا وتنفي الحكومة التركية أنها تنوي تسليم أيٍّ من الأويغور على أراضيها، هو ما لم يحدث بالفعل حتى الآن.

تُعَدُّ واقعة اعتقال “عبد الرحيم أمين باراش”، الذي احتُجز العام الماضي من قِبَل شرطيين تركيين يرتديان ملابس مدنية بينما كان يتناول الطعام في أحد مطاعم إسطنبول هي الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف حتى اليوم. وقال الرجل إن الشرطة التركية حاولت إجباره على توقيع إفادة تُفيد بتورُّطه في أعمال إرهابية أثناء اعتقاله، قبل أن تُرحِّله إلى أحد السجون. في النهاية، أُطلق سراح باراش بعد ثلاثة أشهر دون تفسير، وطُلب منه عدم التحدُّث علانية ضد الصين، ولذا يعتقد الرجل الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من خمس سنوات بعد فراره من شينجيانغ أن الصين تقف وراء اعتقاله، وذلك بسبب نشره كتابا شعريا يصف فيه اضطهاد الصين للأويغور. ويقول باراش لموقع الراديو الوطني العام الأميركي “NPR”: “لست متأكدا مما إذا كانت الصين تمارس ضغوطا مباشرة على الحكومة التركية للسيطرة على الأويغور هنا، أم إذا كان العملاء الصينيون هُم مَن تسلَّلوا إلى المجتمع التركي لتصويرنا إرهابيين”.

في غضون ذلك، ظلَّت تركيا تؤكد أن موقفها الداعم للأويغور لم يتغير، وأن إجراءاتها الأمنية تستهدف أشخاصا بعينهم تحوم حولهم الشبهات، ولا علاقة لها بضغوط الصين، وأن 35 ألف أويغوري يعيشون في تركيا في أمان كامل، ودون أي ضغوط أو مخاوف، بيد أن التطورات الأخيرة تشي بأن أنقرة ترغب على الأقل في تخفيف لهجة الانتقاد المعتادة للصين، بعدما برزت بكين بوصفها مستثمرا ومُقرِضا رئيسيا يحتاج إليه الاقتصاد التركي الذي يواجه عثرات عديدة. فمع تراجع الليرة التركية في السنوات الأخيرة، كانت بكين من المبادرين بدعم الاقتصاد التركي، حيث منح بنك الصين الشعبي مليار دولار نقدا لتركيا عام 2019.

لم تكتفِ بكين بدعم الليرة التركية فقط، بل عزَّزت وجودها التجاري في تركيا، حتى أضحى هناك أكثر من ألف شركة صينية نشطة في البلاد كما أسلفنا، بما في ذلك عدد من الشركات المُصنِّعة للهواتف الذكية. وبينما تضع بكين بصمتها في البنية التحتية الحديثة لتركيا، حيث توَّجت أعمال شركة “TCIT” في بكين بوصول أول قطار من مقاطعة شيان الصينية إلى إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تنفتح تركيا أيضا على النقل البحري الصيني لا سيما مع اهتمامها بتحديث أسطولها البحري (المدني والعسكري). وفي ظل تعثُّر علاقاتها بالناتو وتأخُّر روسيا في مجال القوة البحرية تحديدا مقارنة بالغرب -أضف إلى ذلك أن روسيا هي غريم تركيا البحري الرئيسي في نهاية المطاف- ترى أنقرة فوائد عدة من التعاون مع الصين في هذا المجال.

الشد والجذب

من جانبها، طالما شعرت بكين بالقلق من أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط قد يمتد إلى الأراضي الصينية، بعد أن سافر الآلاف من الأويغور إلى الأراضي السورية للتدريب والقتال ضد نظام الأسد. ولذا، أبدت الصين اهتماما كبيرا بألا تتحوَّل سوريا إلى بؤرة جهادية تؤدي تباعا إلى انعدام الاستقرار في شينجيانغ، ومن ثمَّ وجدت بكين نفسها على مقربة من روسيا الداعمة لنظام الأسد المقرَّب أصلا من بكين، لكنها للمفارقة وجدت نفسها تتقارب مع الولايات المتحدة في دعم الأكراد الذين أظهروا كفاءتهم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وجدت الصين في الأكراد فرصة لضرب “عصفورين بحجر واحد” كما يقول التعبير الدارج، فمن جهة، تسعى بكين إلى تعزيز التحالفات المناوئة للجهاديين في سوريا والتحوُّط دون عودة المقاتلين الأويغور إلى أراضيها، ومن جهة أخرى، تُخطِّط لامتلاك ورقة مساوية قوية في مواجهة اهتمام تركيا بقضية الأويغور، رغم أن دعم الأكراد الانفصاليين يتعارض مع كل ما تدعو إليه السياسة الخارجية لبكين حول الحفاظ على سيادة الدول والامتناع عن دعم الانفصاليين.

لكن الأمر يختلف كثيرا مع الأكراد على ما يبدو، والمفارقة أن ذلك الاختلاف ليس وليد اليوم. فمنذ نهاية الخمسينيات، دعمت بكين التمرد الكردي ضد الحكومة العراقية في بغداد، لكن مع نهاية هذا التمرد عام 1975، أخذت العلاقة مع حكومة العراق المركزية تتحسَّن، فاشترى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الأسلحة الصينية لقتال أعدائه ومن ضمنهم الأكراد.

لكن بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، أيقنت الصين أن الأكراد هم مَن سيتمكَّنون في النهاية من فرض هيمنتهم على المنطقة النفطية الرئيسية بالعراق، ومن أجل ذلك لم تتردد في إحياء علاقاتها معهم، تارة بفتح قنصلية عامة في أربيل في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتارة بفتح باب الاستثمارات في حقول النفط والبنية التحتية على مصراعيه. غير أن بكين حرصت مع ذلك على النأي بنفسها عن دعم الانفصال الصريح لكردستان العراق، اتساقا مع موقفها المُعادي للحركات الانفصالية عموما، ومن ثمَّ صرَّحت أنها تدعم وحدة الأراضي العراقية إبَّان الإعلان عن استفتاء من أجل الاستقلال من جانب حكومة كردستان العراق، قبل أن يُلغى في الأخير تحت ضغط من أطراف إقليمية ودولية عدة.

عموما، يمكن تبرير موقف الصين تجاه القضية الكردية بالنظر إلى اعتبارات عدة. أولا، تتحرَّك بكين وفق دوافع اقتصادية في العراق ولا سيما في كردستان، إذ يملك الإقليم أرضا غنية بالنفط (تحتوي على نحو 40% من احتياطي النفط العراقي). وثانيا، يظهر أن الصين، التي تمارس منذ منتصف التسعينيات ضغوطا على أنقرة لكبح نشاط الأويغور في أراضيها، مَعنية باستخدام مناصرة الأكراد باعتبارها ورقة مهمة لموازنة نفوذ تركيا في المنطقة وحضورها في منطقة آسيا الوسطى المتاخمة لها.

في هذا الصدد، اتخذت بكين عددا من الإجراءات المناهضة لتركيا، مثل انضمامها إلى التحالف الغربي الذي أدان الهجوم الذي شنَّته أنقرة على المقاتلين الأكراد بعد أن قرَّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب قواته من سوريا. كما اتهم “كَنغ شوانغ”، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تركيا بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، واصفا تصرُّفاتها في شمال شرق سوريا بأنها غير قانونية، وقال: “منذ أن غزت تركيا بشكل غير قانوني شمال شرق سوريا، قطعت بانتظام خدمة إمدادات المياه”.

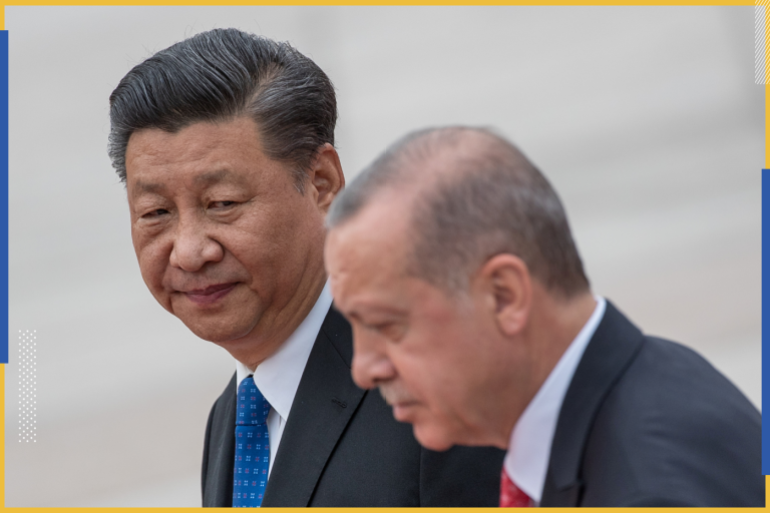

انتقد شوانغ أيضا العمليات الجوية التركية في العراق أمام الأمم المتحدة، وادَّعى أن مدنيين قتلوا بسبب تلك الضربات. وكان ذلك ردا على تصريح للرئيس التركي أردوغان أمام منظمة التعاون الإسلامي انتقد فيه وضع الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في الصين، داعيا المنظمة إلى “إظهار حساسية تجاه القضية بما يتماشى مع أهدافها التأسيسية”. ولم تكتفِ بكين بتصريح شوانغ ذلك، لكنها سارعت للتأكيد أنها “ستضع تصرفات تركيا في العراق وسوريا على جدول أعمالها”.

في النهاية، وبينما تظل تركيا عالقة بين الغرب وروسيا بشأن عدد من القضايا الإستراتيجية، فإن معضلاتها ربما تزداد تعقيدا حال بلورت الصين موقفا داعما للأكراد الانفصاليين. وحسبما تشي التطورات الأخيرة، من غير المستبعد أن تدخل العلاقات الصينية-التركية فترة مضطربة في المستقبل القريب، مع زيادة نفوذ القوميين في تركيا، واهتمامهم المعتاد بقضايا المتحدثين باللغات التركية مثل الأويغور، وفي ظل تنامي الحضور الصيني التدريجي في المنطقة، ومساعي الصين للبحث عن أوراق قوة لتعزيز حضورها الجديد، الذي يبدو أنه سيكون صاخبا أكثر من أي وقت مضى.